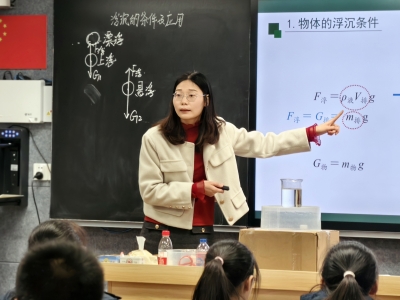

在第五届"青梅杯"教学大奖赛上,武莹老师成功开展了一堂"浮沉条件及应用"的公开课。通过精心设计的探究活动,系统性地帮助学生理解浮沉原理,培养科学思维和实践能力,充分体现了物理学科核心素养的培养要求,展现了创新教学方法的实践成果。

课堂伊始,武莹老师以一段精彩的演示实验拉开序幕。一个水中的小瓶,在水中跟随老师的指令上浮和下沉。这一神奇的现象瞬间抓住了学生们的眼球,激发了他们强烈的好奇心和求知欲。老师巧妙引导学生从运动和力的角度去分析小球出现不同运动状态的原因,由此开启了对浮沉条件的探索之旅。

武老师通过四个递进式实践活动引导学生深入探究物体浮沉原理。首先,学生通过观察小球的运动情况,分析其受力情况,初步构建浮沉条件的理论框架;随后,以乒乓球体积为已知条件,分组利用电子天平设计实验,记录数据验证浮力与重力的关系,强化理论认知。接着,围绕“改变浮沉状态”展开讨论,学生结合原理提出调整密度或体积等方案,并通过逻辑分析验证可行性,深化知识迁移能力。最后,引入潜水艇模型和“奋斗者号”案例,通过操控模型理解浮沉机制,并通过定量计算,对比二者上浮方式的特殊性。整个教学过程通过理论实践相结合的方式,不仅帮助学生深入理解浮沉条件,还引导他们体会科学原理在工程技术中的实际应用价值,激发了学生的科学探索兴趣。

在教学过程中,武莹老师通过精心设计的实验,吸引学生参与其中。始终关注学生表现,依据评价任务对学生进行全面评价。观察学生对小球浮沉情况的分析是否准确、能否运用浮沉条件解释相关原理,及时给予反馈与指导。这种多元化评价方式,既肯定学生的努力与成果,又精准指出不足,为学生后续学习指明方向,促进其不断成长提升。

此次“浮沉条件及应用”公开课,是一次知识传授与能力培养、科学精神与人文素养相融合的成功教学实践。它为学生打开了物理世界的一扇新窗,也为教师们提供了教学交流与研讨的优质范例,对推动梅园中学物理教学质量提升起到积极作用。

摄影:张莉